シーナリーハウスの性能

シーナリーハウスは「大分エコハウス・プロジェクト」をスタートします。

シーナリーハウスの西村です。大分で注文住宅の会社を創業して6年、シーナリーハウスのブランドを立ち上げてからは約3年となり、おかげさまで、デザイン性の高い平屋を中心とする注文住宅で、大分・別府エリアを中心に、数多くのお客様のお引渡しを重ねてまいりました。

シーナリーハウスの西村です。大分で注文住宅の会社を創業して6年、シーナリーハウスのブランドを立ち上げてからは約3年となり、おかげさまで、デザイン性の高い平屋を中心とする注文住宅で、大分・別府エリアを中心に、数多くのお客様のお引渡しを重ねてまいりました。

シーナリーハウスは、「大分の風景をつくる」をコンセプトに家づくりをすすめておりますが、“風景をつくる”とは、外観や見た目のデザインだけではない家づくりのレベルを目指しております。永く安心してストレスなく暮らすことができ、無駄なエネルギーコストをかけない住まいを提案することも、シーナリーハウスの責務であると考えます。

新築した瞬間が最高で、あとは最低限のメンテンスをしていくだけの住宅ではなく、年月を経るほどに味わいが深まり、最初にその家に暮らす家族はもちろんのこと、住み継がれる次の世代でも上手に手を入れながら、暮らしていける家、そんな暮らしが実現することが、本当の意味での“大分の風景をつくる”ことだと考えます。

そのために、2023年シーナリーハウスは、ロングライフ・ローエネルギー・ローストレスな暮らしを実現する、温熱性能・耐震性能・九州中心の自然素材の提案(one九州)をスタートします(「大分エコハウス・プロジェクト」として、社内外のテクニカルスタッフで進めてまいります)。

我々のつくる住宅デザインが細部に宿り、気持ちよいものであるのは当然のこと、さらにシーナリーハウスに暮らす方々の日常もデザインすることもお手伝いできたらと、高性能化へと住宅市場がシフトする中、そんな熱い思いでこのプロジェクトをスタートします。

弊社は、3年以上一緒に取り組んできた住宅建築デザインの設計プランナーIFOO幸野さんに加え、温熱環境コンサルタントの紺野透さん、構造設計家の鎌田和寿さんを外部パートナーとして迎え、「大分エコハウス・プロジェクト」を推進する体制ができました。お二人の思いも含め、シーナリーハウスとして、これからの性能への取り組みをご紹介させていただきます。

大分に暮らす皆様と一緒に、進化し続けるシーナリーハウスの今後にご期待ください。

シーナリーハウスの家づくり

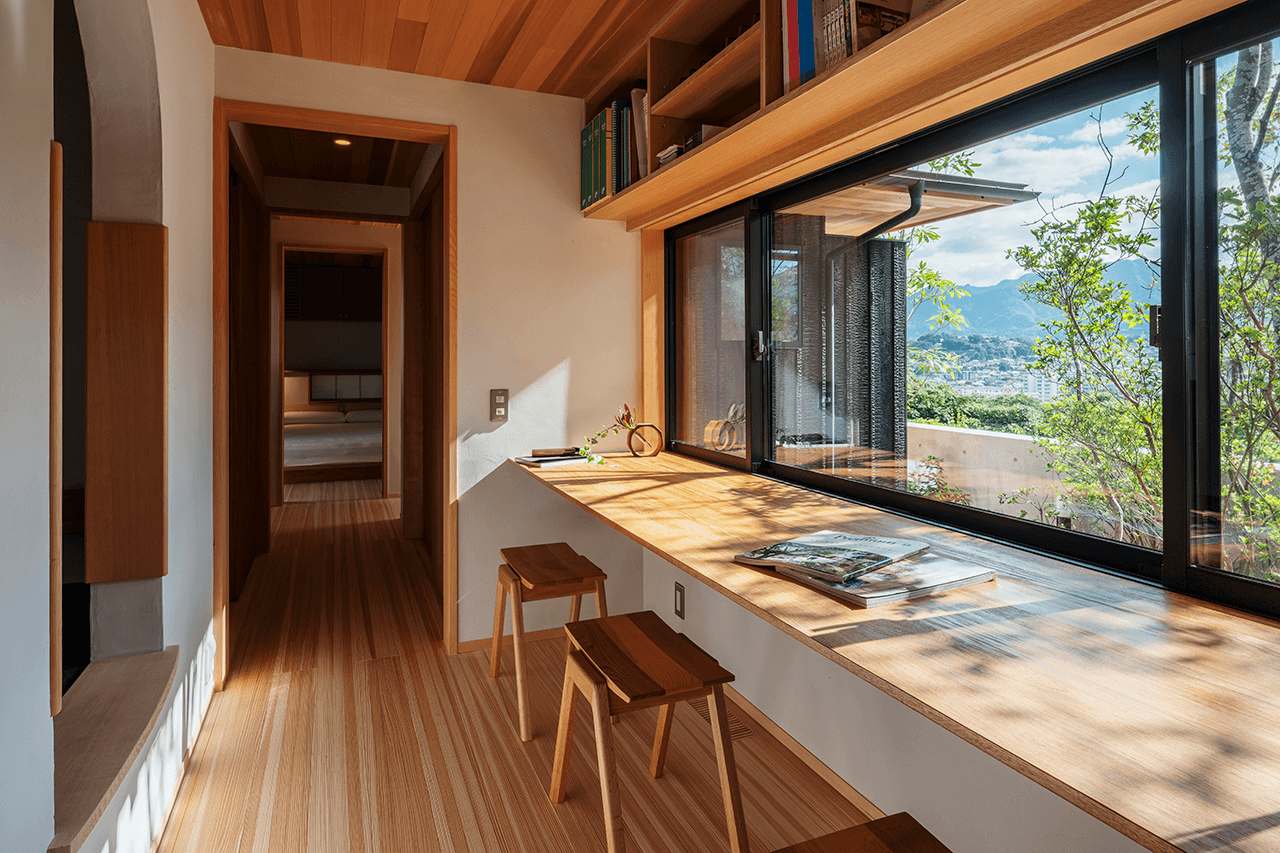

シーナリーハウスは高い設計力により、素材の質だけでなく空間の質を大切にしています。それは、無駄に大きくならない住宅や平屋の家づくりを中心にご提案させて頂くことで実現しております。

平屋などの小さな家にすることで、建設費を抑えることができることはもちろんのこと、敷地にゆとりを持ってプランニングすることができ、周囲に日照や通風が確保できます。

さらにお庭に樹木を植え、軒庇を大きくとることで四季を快適に過ごすこと、

日射を遮ることや雨の日でも窓辺を楽しめるなど、パッシブハウスとしての様々なメリットを創ることができます。

また、無駄に大きくならない家は間取りの自由度と耐震設計を両立しやすく、特に平屋の家なら、外周部に大きな窓をとりながらも、耐震等級3を確保できる点でも有利な設計手法になります。

夏涼しく冬暖かい住まいを

パッシブな住宅デザイン

夏は日射を遮るために、軒庇を大きくとり、窓にはブラインドやスクリーンなどに代表される遮蔽装置を工夫します。冬は日射を取り入れるため南面に大きな窓をとりつつ熱損失を抑えるため、高性能サッシを検討します。技術の進歩が著しい断熱性能は温度シミュレーションも合わせて仕様の最適化を設計段階から十二分に検証しています。

天井高を低くワンルームに

シーナリーハウスは天井高を低く抑え、できるだけ間仕切りのある個室はつくらないプランニングとすることで建物のボリュームを小さくしています。これにより換気や冷暖房のエネルギー消費量が低減され、真夏や真冬においても省エネで快適な室温設計が可能となります。

保温力と保冷力を高める

断熱性能をいくらあげても、快適な室温を保つためには、細部にわたるまで気密を確保することが重要です。冬は太陽熱を効率的に取り入れその暖かさを保ち、夏は日射をしっかりと遮蔽することで外気の影響を受けず、まるで土蔵の中にいるような爽やかな室内環境を実現し、冷房効率もあげることができるのです。

構造を工夫して自由な間取りに

熊本大地震クラスにも耐えうる耐震等級3

熊本大地震では、耐震等級2のクラスの建物では一部倒壊がみられたのに対し、耐震等級3の建物では、倒壊に至ることがなかったという結果となっています。シーナリーハウスでは許容応力度計算による耐震等級3の構造設計を全棟実施、地震の多い九州エリアでも安心安全の家づくりを進めています。

耐力壁を上手にプランニング

平屋の家なら、センターコアをつくること、逆に外周壁を固めて中に開くことで、構造耐力壁をまとめることができ、将来にわたって可変的で自由な間取りを確保しています。

シンプルな屋根架構

シーナリーハウスでは、シンプルな切妻屋根で構造計画を進めることが大部分です。切妻屋根は、地震力にも影響する水平構面を確保しやすく、また登梁構法や、垂木構造にすることで、屋根構面を水平構面とみなし、耐震性能を高めることも可能となります。

提携し、彼らのアドバイスを活かした設計を実施しています。

お二人にお話を伺いました。

温熱について

<紺野 透 プロフィール>

工務店・設計事務所対象の「住宅温熱設計アドバイザー」。シミュレーションソフト「ホームズ君」を駆使し、温熱設計アドバイスを行う。業務内容はコンサルティング・省エネ計算・冷暖房換気設備設計など。株式会社テンプラス 代表取締役

https://templus.co.jp

株式会社テンプラス 紺野透さん

温熱環境に配慮した家づくりで、大事なことは何でしょうか。

建築物省エネ法の改正や住宅の省エネ性能適合義務化を控え、より高いレベルの数値基準を求められています。その中で大事なことは目的と手段を混同しないことだと考えています。UA値やC値は必要な指標であり、目標としても必要ですが、それがゴールではない。断熱・気密性を高めることは「手段」であって、快適で幸せな暮らしの「目的」ではないからです。住まい手の暑い寒いといったストレスを取り除き、いかに当たり前に過ごすことができるか、そのために我々がどれだけシビアに温熱設計を施し、きちんと施工できるかが本当に大事なことだと考えます。

シーナリーハウスの特徴として大きな窓があります。温熱の面で考えると窓は不利になりそうですが、その点はいかがでしょうか。

確かに窓からの熱損失が相対的な割合として大きいのは否めません。ただ、窓は少しでも大きくしたいですね。

ポイントはメリハリとシミュレーションです。窓には日射熱を取り込むタイプと遮るタイプとがありますが、全てを取り込む、全てを遮るといった一律の選択ではなく、敷地形状や建物の向きなどによって、ギリギリまで大きくしたり、不要なところをなくしたり、違うタイプの窓を混在させたり、といったきめ細かい設計が望ましい。窓の選択とそれによる温熱環境の違いなどはソフトを用いてシミュレーションできますので、大きく明るくて、建物全体として熱の損失も最小限で済むメリハリのある窓の設計が可能です。

断熱性とデザイン性を両立させることがなかなか難しく、試行錯誤しているところですが、この点についてポイントはありますか?

性能を高めようとすると、断熱は厚くなり外観デザインやプロポーションに影響が出がちで、難しいところですね。ここは設計さんの腕の見せ所だと考えます。ポイントは性能とデザインを相反するものとして捉えずに、合理的に一体のものとして捉えることだと考えます。昔のアメリカの建築家が「形態は機能に従う」と言っていましたがそれに近い。

例えば壁が厚くなることで窓周りに奥行きと陰影ができ、落ち着いた雰囲気になることがしばしばあります。断熱が厚いからこそ生まれる豊かなデザインと言える訳ですが、これはいわば高性能住宅に見られる特権とも言えると思います。

もうひとつポイントになるのは「らしさ」だと考えます。温熱は家づくりの中のひとつのピースに過ぎません。デザイン・間取り・素材・耐震、家づくりの要素は温熱に限らず他にもたくさんあり、無数の組み合わせがその会社の持つ「らしさ」と捉えるとき、それらと温熱性能をどう結びつけて設計できるかがポイントだと考えます。単に数値を整えるだけではなく、土地や家族や暮らし方などの条件やご要望をシーナリーさんならではのコンセプトで設計していく、そこに温熱というピースを加えていくというイメージです。

構造について

<鎌田和寿 プロフィール>

地震や台風などの災害によって建築物が壊れてしまわないよう安全性能を確保する設計業務を生業とする構造技術者。住宅から公共建築まで、構造種別にとらわれない様々なタイプの建築物の構造設計を行う。㈲鎌田建築構造設計事務所 一級建築士。

https://www.kamadastructure.com/

(有)鎌田建築構造設計事務所 鎌田和寿さん

シーナリーハウスでは、平屋でのデザイン住宅を数多く手がけているのですが、平屋住宅で耐震等級3を確保するために、構造設計で留意しているポイントを教えてください。

ご相談をいただいた建物において実際に地震が起きた時、どのような揺れ方をするかをまず想像します。平屋と言えども、その平面形状は屈曲したL型プラン・一部突出したT型プラン・中庭を配置したロの字型プランとバリエーションは多種多様で、構造的な問題点も個々の建物で異なります。全体を俯瞰し、構造的な弱点を把握した上で対策を練ることが重要なポイントです。

安心・安全で自由度の高い住宅設計のためには、プランと構造を同時並行で考えていく必要があると考えますが、その実施の上で、鎌田先生が大切していることは何でしょうか?

おっしゃる通り、プランが完全に決定した後で構造が関与するやり方は、構造的にバランスの悪い無理な架構になってしまう恐れがあり好ましくありません。計画の初期段階から対話を重ねることで設計の真意を汲み取り、空間イメージを損ねずに構造的な問題点を解決できる方法を取捨選択しながら、耐震性とデザイン性の両立を二人三脚で図っていくことが重要と考えています。

構造的にも無理がなく架構の美しい住宅は、プランナーの方や現場での大工職人と、構造設計家とのコミュニケーションが大切と思いますが、鎌田先生の仕事の進め方で留意していることを教えてください。

設計したものを最後に作り上げるのは“人の手”であるということを忘れてはならないと思っています。図面上では問題なく納まっているように見えても、現場で動く人の存在を忘れて想像力を欠いていると、図面通り綺麗に納まらないということにもなりかねません。常に想像力を働かせ、必要に応じて現場サイドの意見を聴き取りながら進めていくことが重要と考えています。

シーナリーハウスの家づくりについて詳しく知ろう!

- シーナリーハウスとはどんな住宅会社?

- シーナリーハウスのデザインについて

- シーナリーハウスの耐震性能について

- シーナリーハウスの温熱性能について

- 家づくりのお金の話について

- 質疑応答(なんでもお答えします)

「はじめての家づくり勉強会」の概要

- シーナリーハウスは他の会社と何が違うの!?

シーナリーハウスとはどんな住宅会社?

~大分の風景をつくる~というメインコンセプト

「外観は社会の財産である」

シーナリーハウスのデザインについて

絶対に来る地震に備えることは必須

シーナリーハウスの耐震性能について

大分の気候風土を理解した、費用対効果を考慮した快適な住まいとは

シーナリーハウスの温熱性能について

やっぱり、気になる「家づくり」で一番気になる大事なところ

家づくりのお金の話について

せっかくなので、何でも聞いてください!

質疑応答(なんでもお答えします)