シーナリーハウス、チーフ設計プランナーの幸野成一です。

前回のブログに引き続き、「1本でも線は少なく」の続編になります。

前回のブログをまだ読まれていない方は、そちらから読んでいただいた方が理解しやすいかもしれません。

まず、こちらは天井にシナ合板(1820×910)を張る場合の手法になります。

天井の張り方は、合板の突きつけと目透かし張りを組み合わせ、線の数を意識してデザインしています。

全部突きつけにして、線が全て1本の方が良いのではと考えるかもしれませんが、それをやると、全体がノッペリとした印象になってしまいます。

片方だけ目透かし張りにする事で方向性がはっきりして、見た目の第1印象がグッと良くなります。

窓の枠を、あえて回さない場合。

もちろん、木枠を回す場合も多いのですが、標準仕様の樹脂サッシの場合、サッシ自体の枠が大きいため、あえて、3方の枠を回さず、線の数を減らした方がスッキリしたデザインになるように思えます。

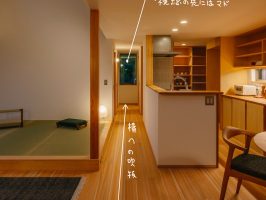

リビングに畳をご提案することも多いのですが、その場合、ほぼ例外なく、縁のないタタミをご提案しています。

縁無し畳をご提案している理由は、線の数を減らしてスッキリ見せるためです。

内部建具の縦枠を省略する場合もあります。

壁の中に、建具を引込むタイプの方が多いのですが、建具を開けた時に、アールのデザインをつけたい場合に有効な手法です。

これは、シーナリーハウスのモデルハウス「シーナリーの家」のリビングの障子を開けた状態です。

使い勝手だけを考えると、フタがない方が使いやすいのですが、この辺りはやはり見た目優先で1本でも線を減らす事を考えています。

シーナリーハウスのモデルハウス「シーナリーの家」の寝室の写真になります。

建築の常識的には合板の小口を見せないようにするので枠を回す方が一般的なのですが、あえて、見切り縁をつけず線の数を減らす事を優先しています。

「1本でも線を少なく」の意味をご理解いただけましたでしょうか。

百聞は一見に如かず。

シーナリーハウスのモデルハウス「シーナリーの家」にお越しいただき、その意味をご体感いただけると幸いです。